こんばんは、オヤジです。

北京にある「故宮博物院(紫禁城)」は、世界最大級の宮殿建築群として知られ、約500年にわたり歴代皇帝が政治を司った、まさに中国史の中心そのものです。圧倒的なスケールと精緻な装飾は、初めて訪れる人を必ず驚かせてくれます。

本記事では、そんな故宮博物院の歴史的背景や建築の魅力をわかりやすくまとめるとともに、実際に訪れる際に役立つルート、入場方法、注意点などを詳しく紹介します。

故宮博物院について

「紫禁城」は、明代の永楽帝によって1420年に完成して以来、清朝の終わりまで約500年間、24人の皇帝が居城とした宮殿です。敷地面積は72万平方メートル(東京ドーム約15個分)に及び、980棟以上の建物と8,700室の部屋が存在する、世界最大の宮殿群です。

1911年の辛亥革命により清朝は滅亡し、最後の皇帝・溥儀も1924年に紫禁城から退去させられました。翌1925年に紫禁城は「故宮博物院」として一般公開され、中国皇室が所蔵していた貴重な文物や美術品が展覧されるようになりました。

1987年には中国・瀋陽にあるもう一つの故宮と合わせて「北京と瀋陽の明・清王朝皇宮」の名称で、ユネスコ世界文化遺産に認定されました。

さらに、2024年には「北京中軸線:中華の理想的秩序を示す建造物群」の構成資産として、もう一つの世界遺産にも登録されました。

「紫禁城」の名に込められた三つの意味

この巨大な宮殿が「紫禁城」と呼ばれるのには、皇帝の権威と世界観が深く関わっています。

「紫」は、古代中国の天文学で「天帝=皇帝」を象徴する北極星付近の星座「紫微垣(しびえん)」に由来します。皇帝は自らを天帝と同一視し、その宮殿を天上の宮殿になぞらえて建てたことから、「紫」は皇帝の象徴として名に使われました。

「禁」は、その宮殿が皇帝だけが使える特別な領域であったことを表します。明・清代には一般の人々の立ち入りが固く禁じられていました。

「城」は、敷地面積72万平方メートル超という規模を持つ、高い城壁と幅52メートルの濠に囲まれた、要塞化された巨大な都市としての構造であったことに由来します。

紫禁城は英語では「Forbidden City」と表記されます。禁=Forbidden、城=Cityに由来し、(立ち入りが)禁止された、(要塞化された)都市という意味です。

入場前に必ず確認したい重要ポイント

故宮博物院をスムーズに見学するためには、事前の準備と、入場時のルール理解が非常に重要です。

入場は完全予約制

故宮博物院は完全予約制で、入場予約は8日前から可能です。ただし繁忙期にはすぐに枠が埋まるほど人気が高く、特に外国人にとっては予約手続きが難しい点に注意が必要です。

予約方法や入場料の詳細を以下の記事にまとめていますので、ぜひ参考にしてください。

休館日と営業時間

事前予約制のため、誤って休館日に訪れることはないと思いますが、故宮博物院は通常、月曜日が休館日です。また、大規模な国家行事がある際は、直前の通知で臨時休館となる場合があるためご注意ください。

営業時間は下記のとおりです。

- 4月1日〜10月31日:8:30〜17:00(最終入場 16:00)

- 11月1日〜3月31日:8:30〜16:30(最終入場 15:30)

- 2部制で午前の部は12:00まで入場可能、午後の部は11:00から閉館時間の1時間前まで入場可能

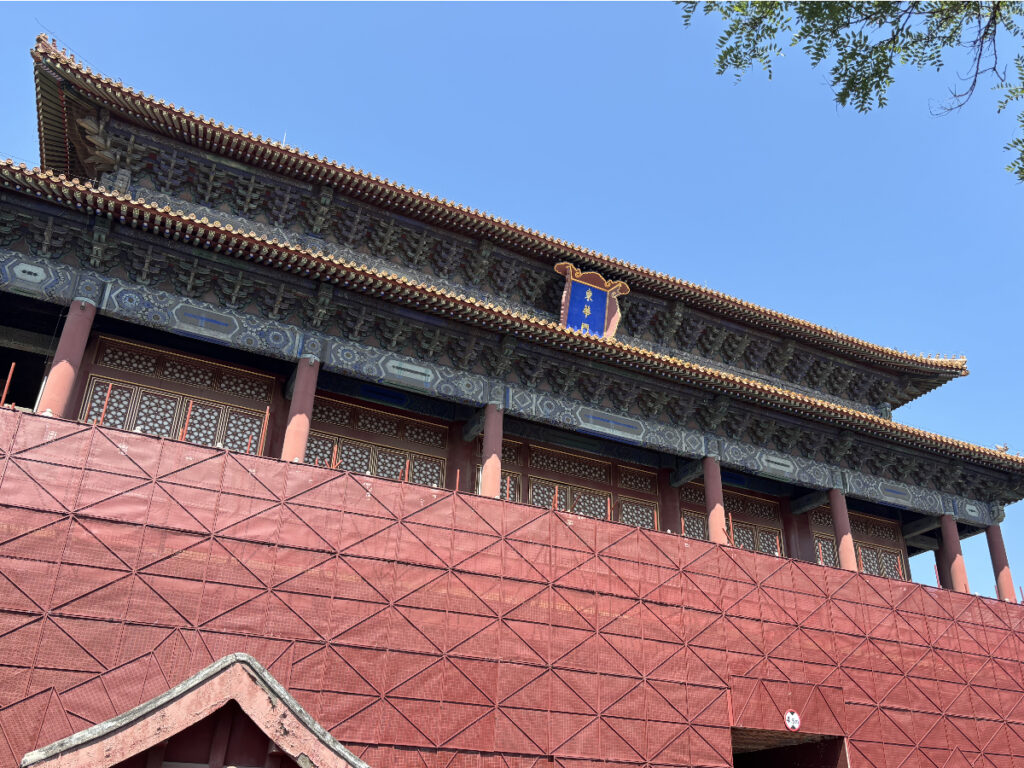

入場は「午門」から、退場は「神武門」からの一方通行

故宮の見学は、南側にある「午門(ごもん)」が唯一の入口で、北側にある「神武門(しんぶもん)」、または「東華門(とうかもん)」が出口となる一方通行が基本となっています。

午門に行くためには、天安門広場から入る方法と、東華門方面から向かうルートがあります。

保安検査のない東華門方面から向かうルートがおすすめです。

東華門へは、地下鉄1号線「天安門東駅」または「天安門西駅」で下車するのが最も便利です。

入場方法

入場には、事前予約時に使用したパスポート(身分証明書)原本の提示が必須となります。

入場口は、午門に向かって右側にあります。

ベビーカーや車椅子利用者の優先ゲートや、鞄を持っていない人のためのゲートが別途あります。

入場時には、手荷物検査(X線検査など)を含む厳重なセキュリティチェックを受けます。

セキュリティチェックの後は、ゲートにある機械にパスポートをスキャンし入場します。

大きなバッグやバックパックは持ち込めない場合がありますが、午門の外側では無料の手荷物預かりサービスが提供されており、預けた荷物は退場時(神武門)で受け取ることが可能です。

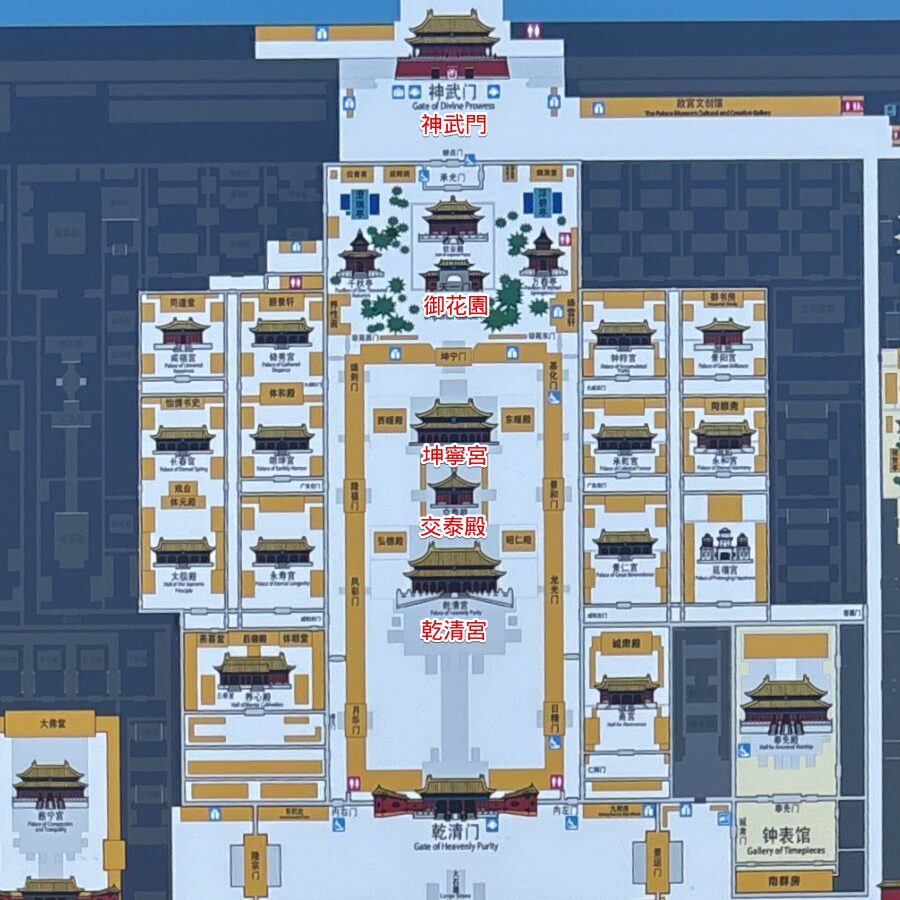

効率よく巡るためのルートと見どころ

故宮は非常に広大で、主要な建物だけを見て回るだけでも約2時間、じっくり見学する場合は半日〜1日程度必要とされています。

オフィシャルサイトには2時間、半日、1日のモデルコースが紹介されています。

音声ガイド

故宮博物院では、見学時に利用できる音声ガイド(音声解説機)の貸し出しサービスが提供されています。

貸出は、入口の午門から入場してすぐの場所にある「ガイドサービス」で行われます。返却は神武門で可能です。

料金は、中国語(標準語・広東語)が20元(約400円)、その他の言語が40元(約800円)です。多言語に対応しており、日本語はもちろん、エスペラント語まで用意されているほどです。

音声ガイドにはGPSが搭載されており、今いる場所の説明が自動で流れます。

ムスコの話ですと、日本語ガイドはかなり不自然で分かりづらいそうですので、英語が理解できる方は英語版のほうが良いかもしれません。

皇帝の公務の場「外朝」を通り抜ける

午門から入場し、太和門をくぐると国家の重要な儀式が行われた「外朝」と呼ばれる公的なエリアに入ります。

外朝の見どころは、「太和門」「太和殿」「中和殿」、そして「保和殿」です。

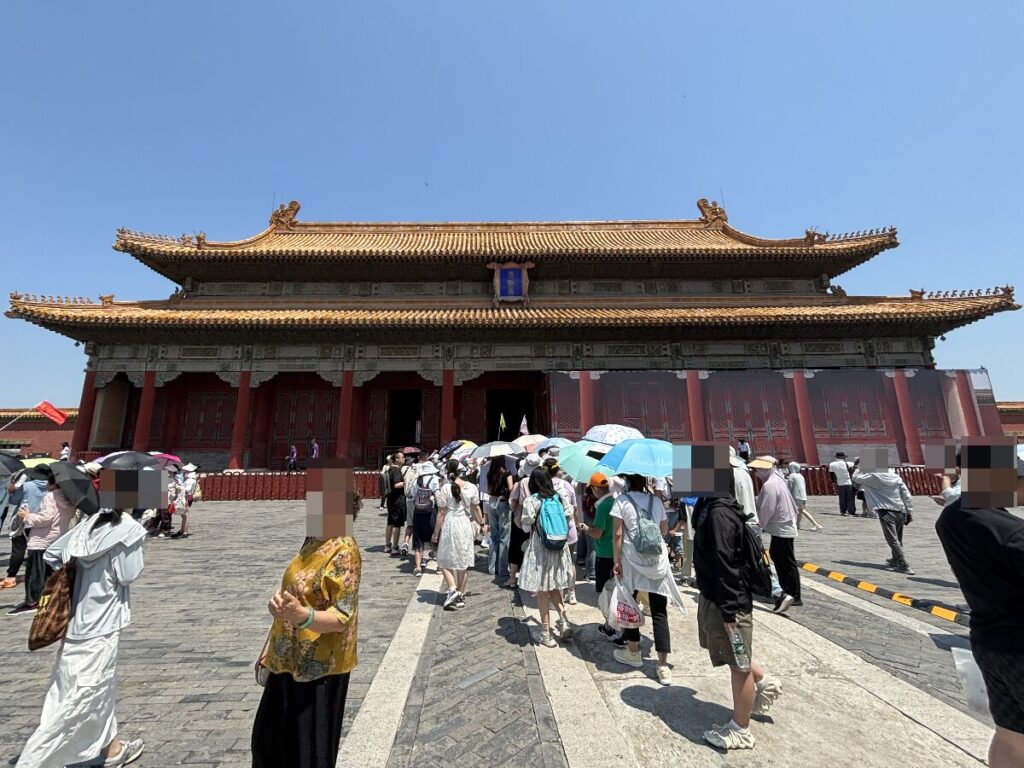

太和門(たいわもん)

午門を抜けると正面に見える建物が「太和門」です。

写真では伝わりにくいものの、、太和門は門とは思えない立派な建物です。

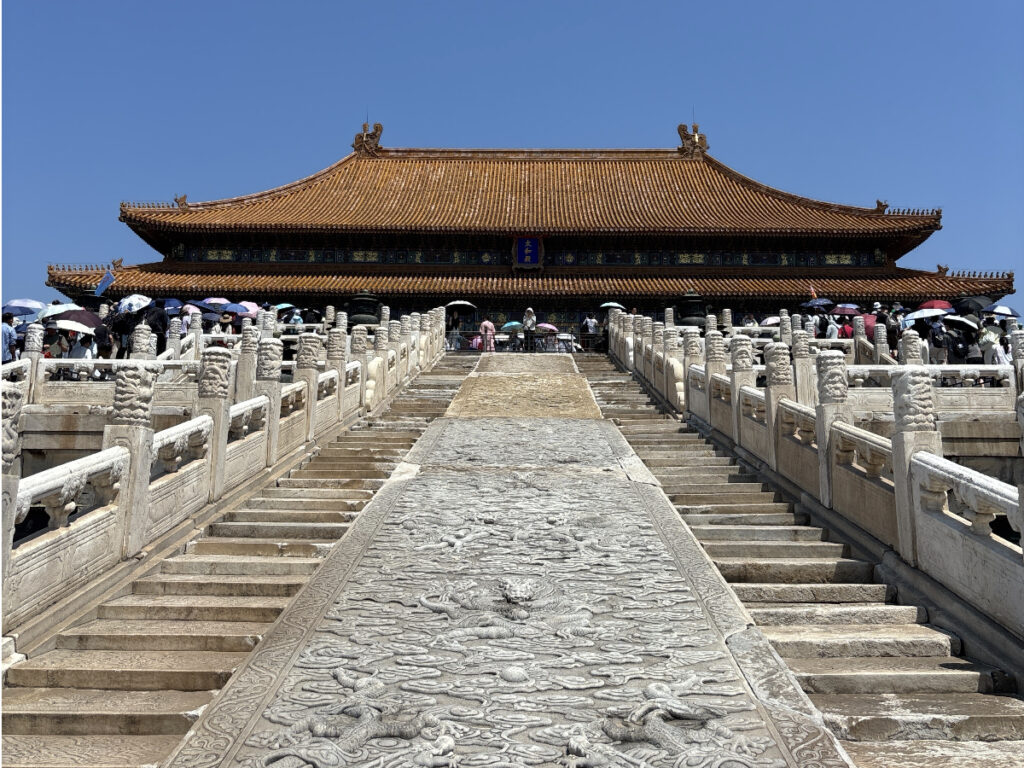

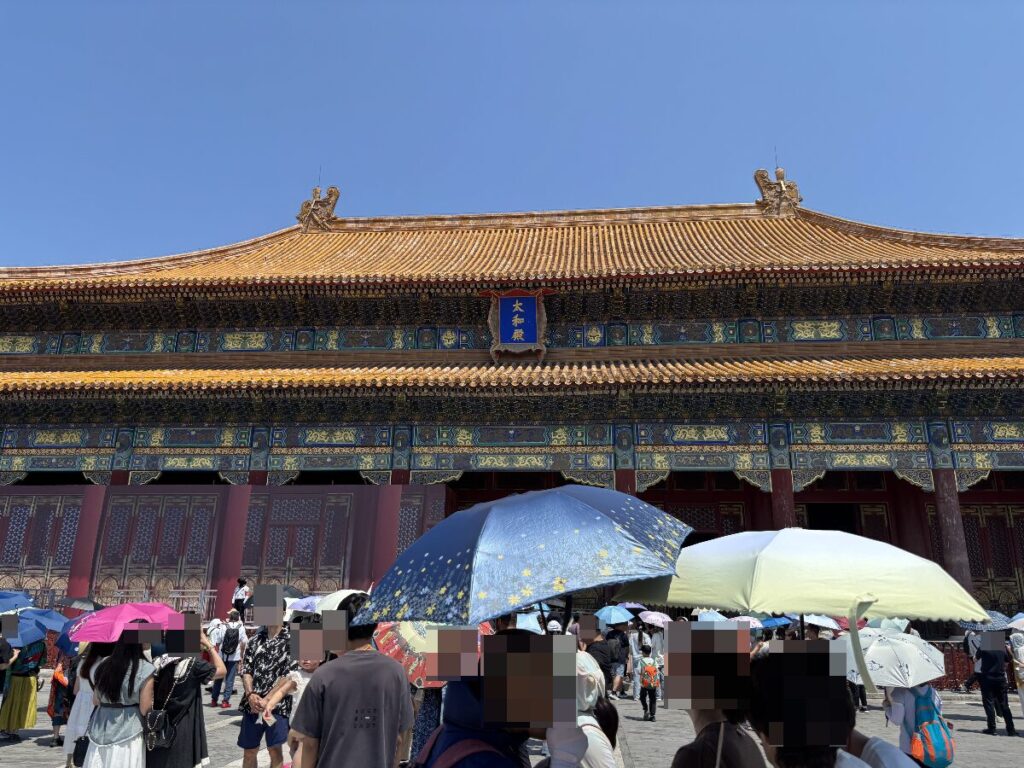

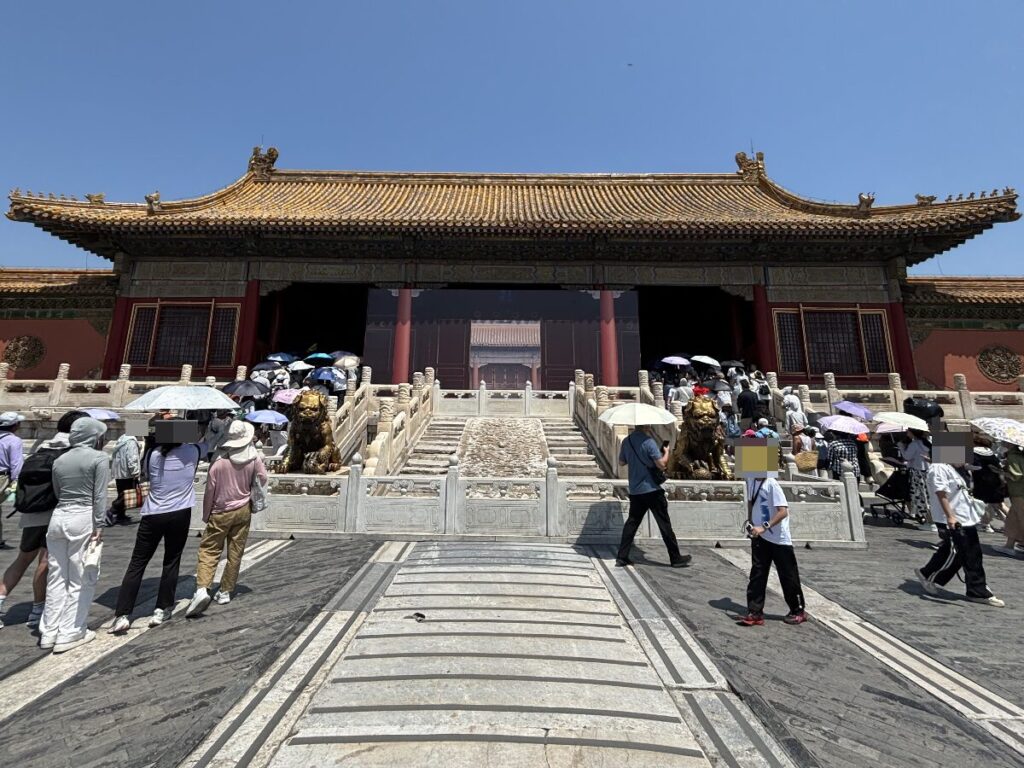

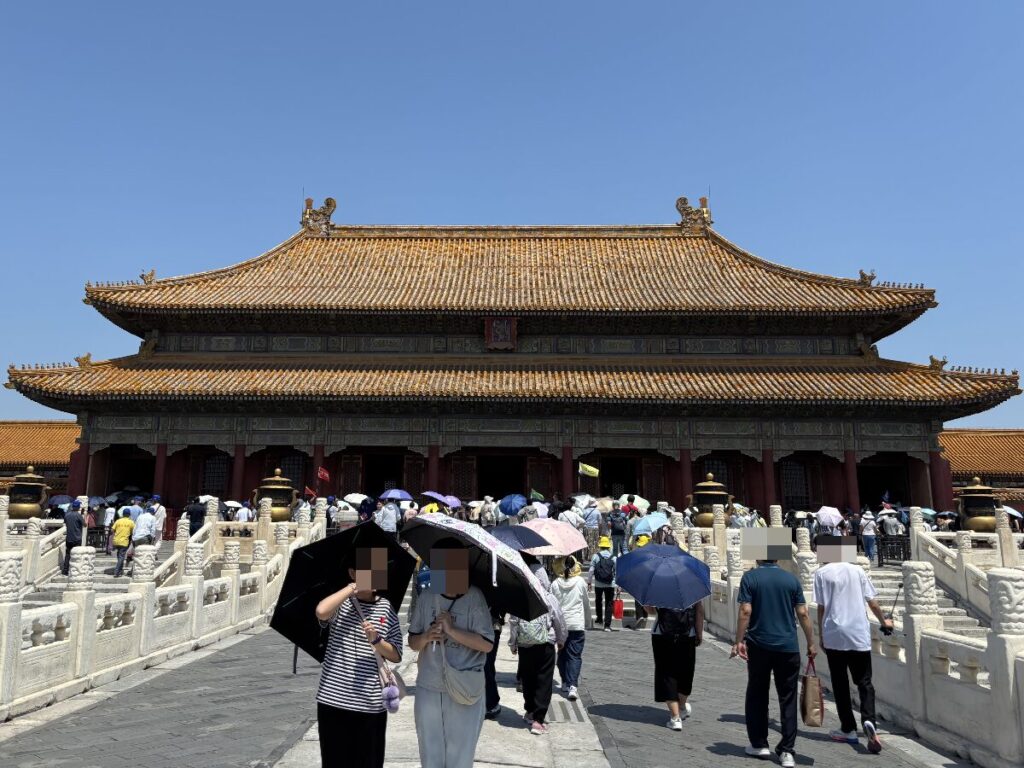

太和殿(たいわでん)

太和門の反対側に抜けると紫禁城で最大かつ最も権威ある正殿である「太和殿」が現れます。太和殿の基壇を含む高さは約35メートルに達し、中国最大級の木造建築とされています。

太和殿の大きさと紫禁城の広さに圧倒されます。

太和殿へと続く階段には、精巧な彫刻が施されています。

皇帝の即位式、結婚式、誕生日などの重要な式典がここで行われました。

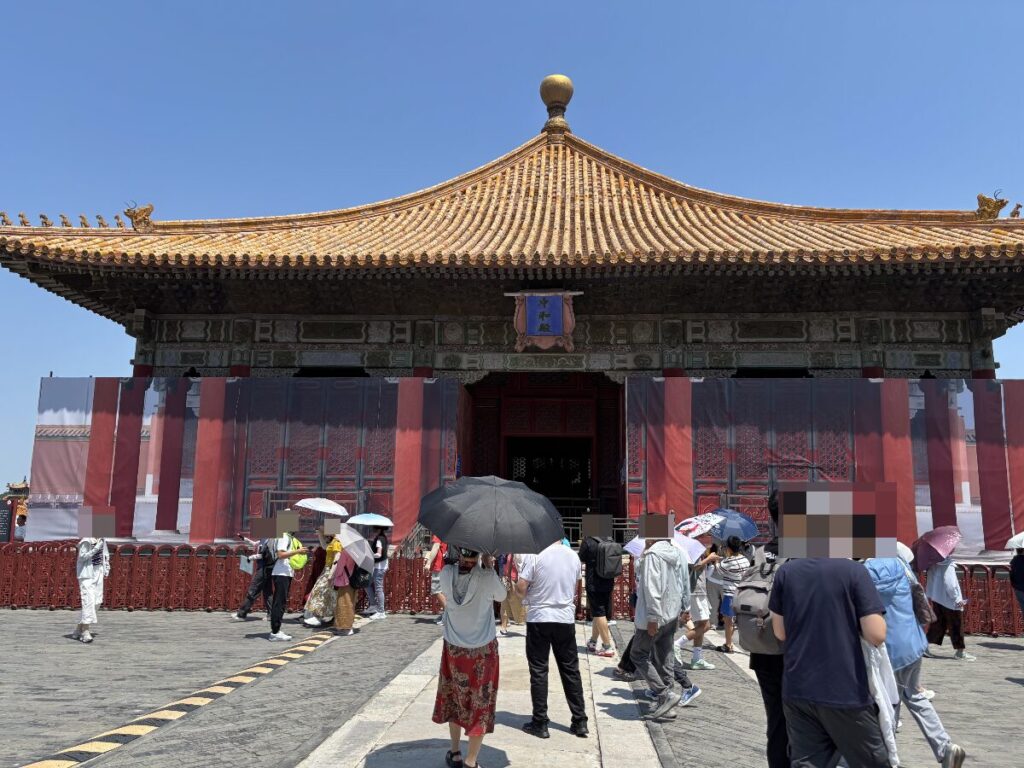

中和殿(ちゅうわでん)

続いて「中和殿」です。太和殿に比べるとかなりコンパクトです。それもそのはず、中和殿は皇帝の控室ともいえる建物です。

中和殿は、太和殿での即位式や大典などに臨む前に皇帝が休息し、着替えや儀礼の最終確認を行う控室として使われました。

保和殿(ほわでん)

中和殿のすぐ北側に位置するのが「保和殿」です。

明代には、皇后・皇太子の冊立儀礼の際、太和殿での正式儀式に先立って礼服に着替える場所として用いられました。

清代に入ると、科挙の最終試験である「殿試」の会場としても使用されました。

また、辺境諸侯を招いて宴席を設ける場にもなり、政治と儀礼・接待を支える場所として機能しました。

皇帝の生活の場「内廷」と庭園を巡る

「乾清門(けんせいもん)」を越えて、皇帝や皇族の私的な生活の場であった内廷に入ります。

外朝が「公」であるのに対し、内廷は「私」です。

乾清宮(けんせいきゅう)

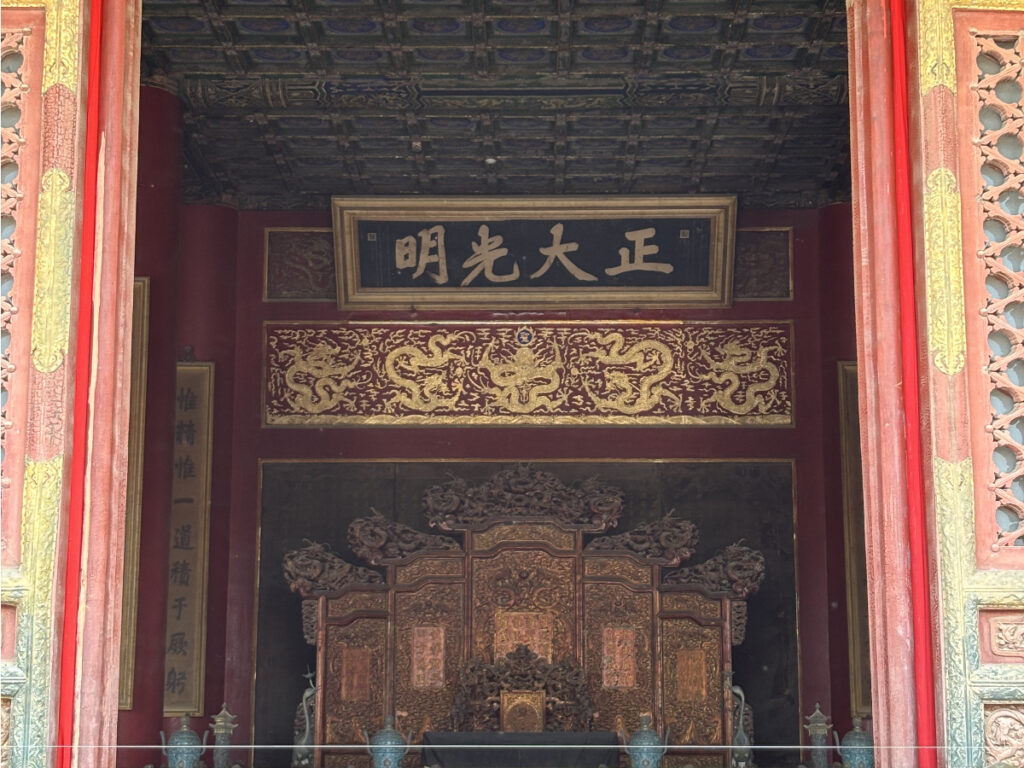

「乾清宮」は紫禁城において内廷を代表する宮殿です。

清の雍正帝以前は皇帝の寝室でしたが、以降は日常の政務や宴会が行われる場となりました。

「正大光明」の扁額の裏に皇位継承者の名前を隠した「太子密建の法」の舞台としても知られています。

交泰殿(こうたいでん)

「交泰殿」は、乾清宮と「坤寧宮」の間に位置し、皇后の象徴的な殿堂として重要な役割を担っていました。

皇后が儀式や祝賀行事を行う場であり、陰陽調和や国家安泰を象徴する建物でもあります。

内部には皇后の宝座が置かれ、華麗な装飾が用いられています。

坤寧宮(こんねいきゅう)

「坤寧宮」は乾清宮、交泰殿と合わせて「後三宮」を形成します。

坤寧宮は明代の皇后の寝宮です。皇帝の寝宮である「乾清」と「坤寧」という名称には、天は清らかで地は安らか、すなわち天は高く明るく、地は広く厚いという願いが込められています。

御花園(ぎょかえん)

「御花園」は紫禁城の最北に位置するし、皇族が散策・休息した静かなオアシスです。

広くはないものの、古木や奇石、精巧な楼閣、四季の花々が調和よく配置され、皇室の美意識と庭園文化を感じられる静かな空間です。

神武門(じんぶもん)

紫禁城の北門であり、ここから退場します。

故宮博物院をもっと楽しむための雑学

故宮博物院の魅力は、その巨大な建築群だけでなく、皇帝の最高の権威と地位を反映する建築規格と、歴史のドラマが刻まれた細部にあります。

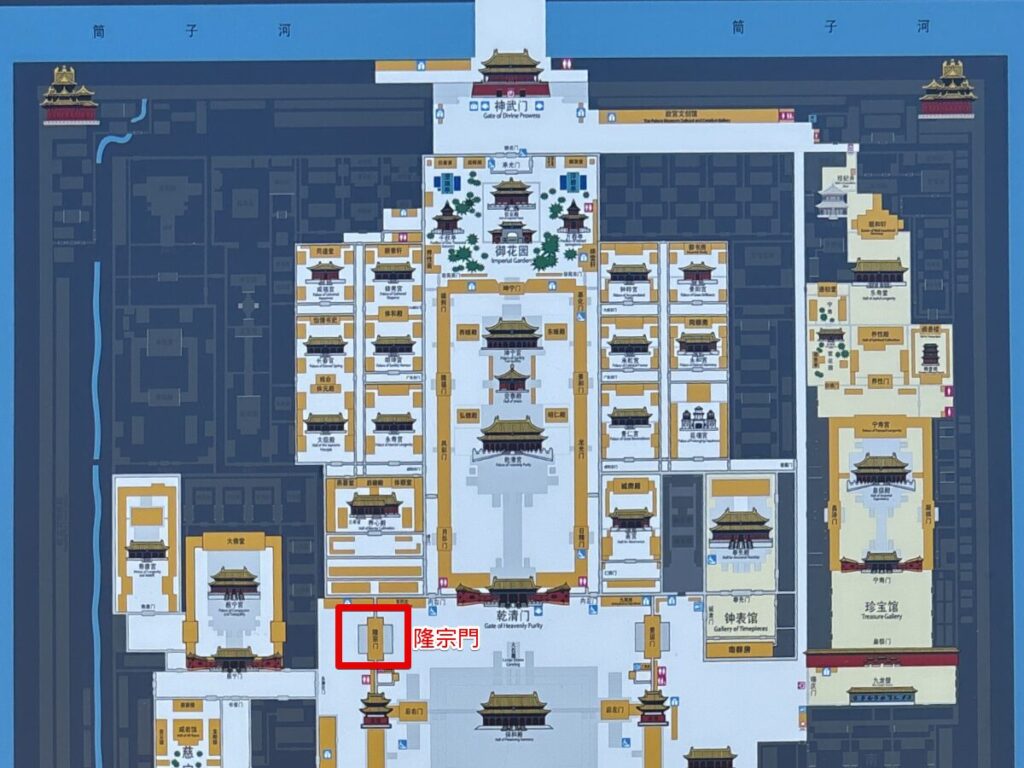

隆宗門(りゅうそうもん)の矢の痕跡

内廷の正門である乾清門の前広場の西側に位置する「隆宗門」は、清朝の歴史的な動乱を今に伝える貴重なスポットです。

清朝の嘉慶帝の時代、1813年に天理教徒の乱が起こり、反乱軍が紫禁城に乱入しました。この際、反乱軍が放った鏃(やじり)が隆宗門の門額に刺さったまま残されていると伝えられています。

この矢は、皇帝の権威の中心であった紫禁城が、民衆の反乱によって脅かされたという歴史的な事件の痕跡であり、宮殿の歴史の重みを象徴する見どころとなっています。

皇帝の地位を象徴する色彩と建築規格

故宮の建築は、伝統的な建築等級の規範に厳密に従って設計されています。

特に、屋根に使われている黄瑠璃瓦の黄色は大地と中央を指し、皇帝の勅許なしには使用できない「禁色」でした。また、壁は権力と排他性を象徴する朱色(赤)で塗られています。

走獣(そうじゅう)

屋根には小さな神獣の像が配置されています。これは「走獣(そうじゅう、走兽)」と呼ばれ、魔除けであると同時に建物の格を表しています。

屋根の端に並ぶ神獣の数は、建物の重要度によって決まります。ぜひ宮殿を巡りながらチェックしてみてください。

最大数を持つのは、10体の走獣に加えて仙人像を備える太和殿です。

皇帝のシンボル

紫禁城最大の建物である太和殿の前には、日時計が置かれています。これは「皇帝が天下を公平に治める」ことを象徴する器で、実用性よりも儀礼的な意味合いが強い装置でした。

さらに、亀の像や鶴の像も配置されており、皇帝の長寿や国家の安泰を願う吉祥のシンボルとされています。

また、紫禁城全体には12万以上の龍のモチーフが用いられており、皇帝の権威を象徴する神聖な存在として随所に見ることができます。

時間があれば訪れたい珍宝館と時計館

故宮博物院には約180万点もの文物が収蔵されています。

その中でも特に人気が高いのが、別途入場料(各10元)が必要な「時計館」と「珍宝館」です。これらを見ておくと宮廷文化の華やかさをより深く体感できます。

時計館

「時計館」は「奉先殿(ほうせいでん)」にあり、主にイギリス、フランス、スイスなどの西欧諸国の精巧な機械式時計が展示されています。

これらの時計には、時間を計るだけではなく、人形や鳥獣、花などが動く複雑でユニークな仕掛けが施されています。

毎日午前11時と午後2時に、機械時計の実演が行われるため、時間を合わせて訪れることをおすすめします。

珍宝館

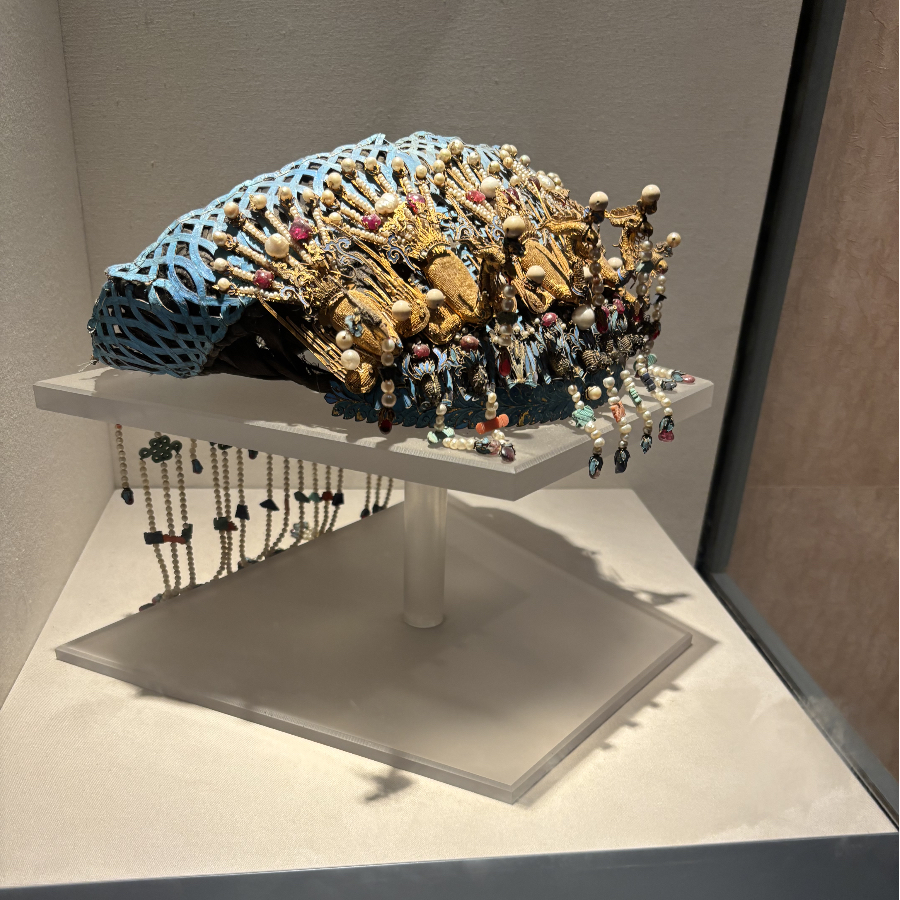

「珍宝館」は「寧寿宮(ねいじゅきゅう)」エリアにあり、皇室の宝物や儀式用の器、華やかな装飾品などを展示しています。

敷地内に入りすぐ九龍壁があります。9体の龍を高浮彫で表した装飾壁で、鮮やかな色彩と細やかな彫刻が特徴です

珍宝館はテーマごとに展示室が分かれており、清代皇帝・皇后が実際に使った 金銀細工、宝石、翡翠、象牙細工、衣装、冠飾りなどが展示されています。故宮でも特に華やかで精緻な宮廷工芸を楽しめる場所です。

もし時間が限られていて両方見れない場合は、より見応えのある珍宝館をおすすめします。

観光時の注意点

紫禁城は敷地が非常に広いため、観光には時間配分が欠かせません。主要スポットを見て回るだけでも数時間を要しますので、余裕を持った計画が必要です。

ハイシーズンや週末は特に混雑します。特に朝早い時間帯は混雑がひどいので、入場まで30分から1時間ほどかかることもあります。午前の訪問の場合、8:00頃から並ぶか、10:00〜10:30頃の訪問がおすすめです。

気候面では、夏は強い日差しと高温、冬は厳しい寒さが特徴です。エアコンが効いている建物も多くありませんので、季節に合わせた服装・暑さ寒さ対策が重要です。

また、足元は石畳などで歩きにくい場所もあるため、歩きやすい靴で訪問してください。

トイレは場内にありますが数は多くなく、場所も限られるため、見かけた際に済ませておくと安心です。レストランは非常に混雑し、売店も多くないため、特に暑い季節は事前に飲み物を持参しておくと良いでしょう。

いくつかあるレストランと喫茶はすべて満席でしたので、売店で購入したパンとプーアル茶でお昼を済ませました。

まとめ

故宮博物院は、チケットの入手が難しいほど人気の観光地ですが、それを上回る魅力が詰まった場所です。

入場券はオンライン予約制で、特に旅行シーズンは早々に完売してしまいます。しかし、一度中へ足を踏み入れれば、壮大な宮殿建築、緻密な装飾、皇室文化の深さに圧倒され、その苦労もすぐに報われます。

太和殿をはじめとする豪華な建物群、后妃たちの生活空間、珍宝館に並ぶ精緻な工芸品など、見どころは尽きません。広大な敷地を歩きながら、600年の歴史が刻まれた空間を肌で感じる体験は格別です。予約の難しさも納得の、まさに「中国文化の宝庫」と呼ぶにふさわしい場所です。

コメント